数ヶ月前から「The Velvet Sundown」というバンドが欧米のメディアを賑わせています。このバンド、実は存在の全てがAIによって作られた架空のバンド、つまり偽物です。

「AIによるフェイクは、もはや日常茶飯事で驚くことではない」

そう考え、スルーしてしまうこともできそうですが、この騒動には、「AIの悪用」だけでは片付けられない、重要な「問い」を私たちに突き付けているのです。

今回は、突如綺羅星の如く現れ、瞬く間に驚異的なリスナー数を獲得した「偽物バンド」が、AI時代を生きる私たちに突き付けた「問い」について考えてみたいと思います。

2025年6月5日、音楽配信サービスに突如4人組男性ロックバンドが綺羅星のごとく現れ、瞬く間に100万人を超える月間リスナーを獲得しました。

その名も「ヴェルヴェット・サンダウン(The Velvet Sundown)。

いきなり2枚のアルバムを、主要な音楽配信サイトで発表します。

配信サイトに登録されたプロフィールは曖昧で、検索しても経歴や活動実績が出てこないという「謎の新人」。

しかし、70年代を感じさせるそのサウンドは、デジタルミュージックに浸かりきって生きてきた若い世代の人々から、フォークロックを聴いて青春時代を過ごしたベテラン世代に至るまで、幅広いリスナーに受け入れられ、驚異的な勢いで再生回数を伸ばしていきます。

しかし、配信サービスの不自然なレコメンド傾向や、超人的な速さで矢継ぎ早に新曲やアルバムをリリースし続けることに対して、ある疑いが向けられ始めたのです。

「曲も存在自体も、全てAIで作られた偽物ではないか?」と。

Redditでは、多くのリスナーが「奴らはフェイクだ」と糾弾し、人気ユーチューバーであり、著名なプロデューサーでもあるリック・ベアートも、音楽生成AIによる「偽物」だと指摘。また、複数の音響エンジニアが、彼らの曲の音響パターンが、音楽生成AI「Suno」と一致することを突き止めたのです。これらは、すぐさま多くのメディアで報道されますが、それでも彼らの再生回数はさらに勢いを増して増え続けます。

しかし、7月2日、事態はある人物の登場によって、急展開を迎えます。

バンドの「スポークスマンで準メンバー」を名乗るアンドリュー・フレロンという人物が突如現れ、Rolling Stone誌の独占インタビューに応じたのです。

始めは「曲想を練るのにAIを使っただけ」と答えていたものの、最終的にはすべての曲をSunoによって生成したと認めます。その上で

「全てはマーケティングであり、トローリング(釣り)だ。でも、無名の僕たちが、今はRolling Stone誌の独占インタビューを受けている。これは悪いことなのか?」

「僕はアート・ホークス(芸術的詐欺師)に興味がある。今の世界では、偽物の方が本物よりも大きな影響力を持つことすらある。それが僕たちの生きている現実だ。そういう現実を無視すべきなのか? リアルとフェイクの境界線に存在するものたちを無視すべきなのか? それとも、そこに飛び込んで、それこそがネット時代における新たなネイティブ・ランゲージだと認めるべきなのか? と考えたんだ」

と語り、社会はAIツールを受け入れるべきだと主張したのです。

「アーティストが新しい技術を使って実験し、試行錯誤することは認められるべきだ。芸術では、実験をしてみる精神こそが大切なのだから」

確かに、今の私たちは、彼の言葉を全面否定はできないように思われます。

音楽生成AIは驚くべき進化を続けています。

ヴェルヴェット・サンダウンが使用した音楽生成AI「Suno」は、どんなスタイルの曲を作りたいかを文章で指定するだけで曲を生成できるのみならず、既存の曲を参考にすることや、或いは誰かの曲を聴いた印象や感動を文章として入力し、そこから生まれたフレーズを基に、新たな曲を制作して音楽配信で発表することもできてしまいます。

これらの創作を、「模倣」や「盗作」だと非難できるでしょうか?

「ある曲を聴いて生まれたインスピレーションを基に、新たな曲を生み出す」という創作手法は、決して目新しいものではありません。

クラシック音楽には、「変奏曲」と名付けられた曲が数多くあります。既にある曲の旋律やハーモニーを自身の作品の主題として再利用する手法は、正統な作曲技法として確立しているのです。同様のことは、Jazzやポピュラーミュージックでも決して珍しいことではありません。

つまり、すでにある作品の旋律や感動を糧に、新しい楽器やアレンジ技法を駆使して作品を創り出すことは、決して「模倣」や「盗作」ではないのです。そのため、クリエーターがAIと共働するのは、時代の必然だと考えるアーティストも決して少なくありません。AIを駆使していることを公然と認めている有名ミュージシャンも、今では珍しくなくなりました。

私たちが最新技術の本質や楽曲の魅力を正しく理解せず、それ故の思い込みや漠然としたイメージに頼った、的はずれな議論を続けている一方で、プロの世界では着実に「AIとの賢い付き合い方」が模索されているのです。

フレロンの問題提起を、「なぜメジャーレーベルに守られた有名アーティストが使うことは許されるのに、俺達のようなマイナーアーティストの挑戦は非難されるんだ」という訴えだと捉えるならば、私たちはそれを迷うこと無く否定できるでしょうか?

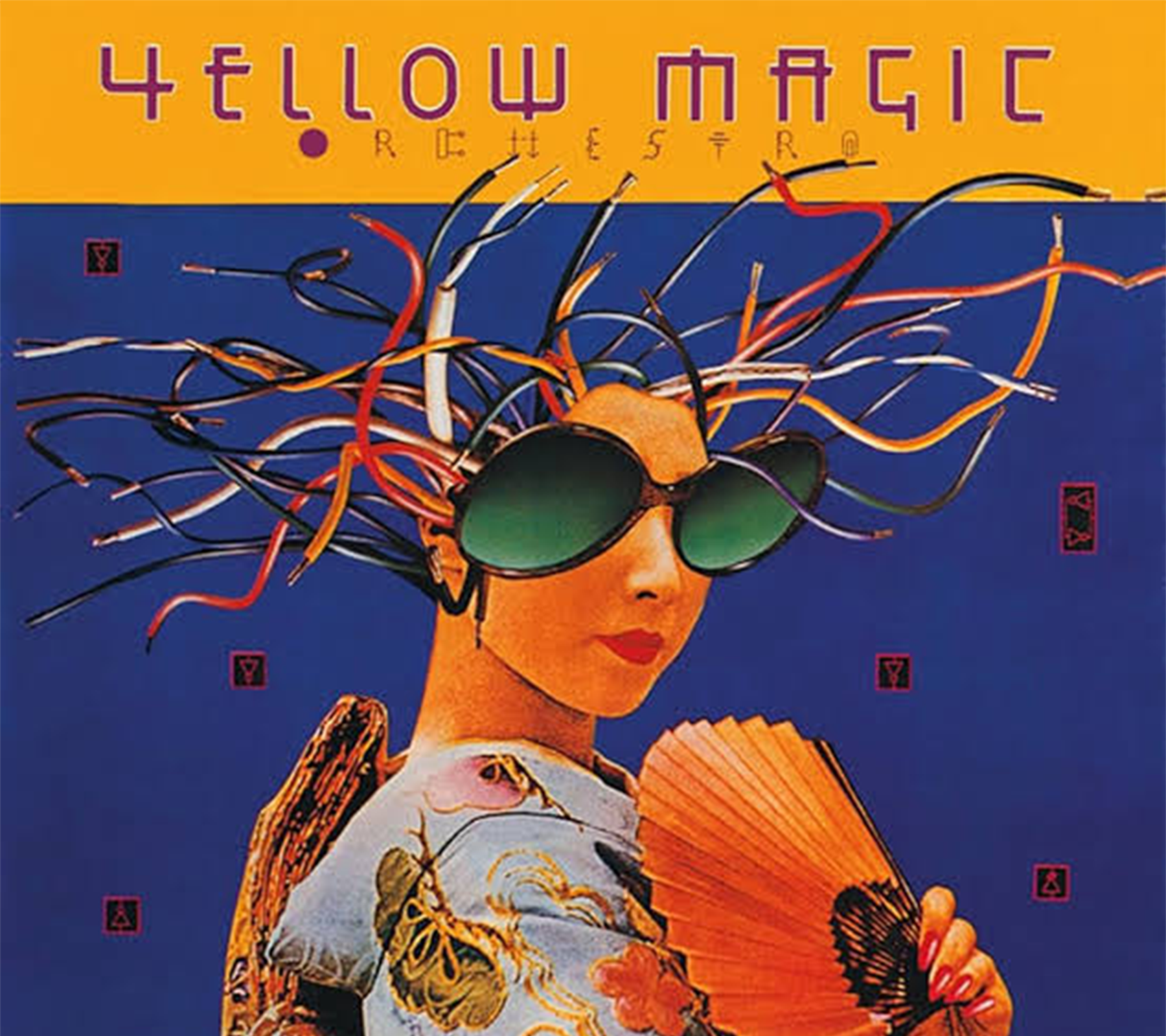

筆者は、フレロンの主張を読んで、今から40年近く前に世界に衝撃と賛否両論を巻き起こしたある音楽ユニットのことを思い浮かべました。

「イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)」。

そう、1980年代初頭、テクノ&ニュー・ウェイヴの中心にいた伝説的存在です。

彼らのファーストアルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」が米国でリリースされると、西海岸を中心に熱狂的なムーブメントが巻き起こります。ロサンゼルスの海外初ライブでは、観客総立ちのアンコールが沸き起こり、その後のヨーロッパツアーもBBCなど名だたるテレビ局がライブ特番を組むほど話題となりました。

ライブステージを埋め尽くしたシンセサイザーから溢れ出す電子音の洪水は、音楽業界に革命をもたらしたのです。しかし、その一方で、彼らの徹底した「電子的な音楽」を批判する声も決して小さくはありませんでした。

「機械が刻む単調なリズムが耳障りだ」

「歌声までシンセサイザーで加工するのは、人間性をないがしろにする行為だ」

YMOが徹底的にこだわった「電子的な音楽」という実験は、十分には理解されず、「冒涜」と捉える向きさえあったのです。

しかし、それから40年近くが経った今、YMOの楽曲はYouTubeや音楽配信で絶え間なく再生され続けています。彼らは新たな時代の扉を拓いた先駆者として称えられ、その功績は、音楽史における革命として高く評価されています。

先日惜しまれつつ亡くなった著名な音楽評論家の方は、こんなコメントを残しています。

「デビュー当時、YMOが注目を集めたのは、音楽が素晴らしいからじゃなくて、世界初のシンセサイザーによるPOPミュージックだったからだ。あの時代、シンセサイザーがどんなもので何ができるのか、誰もが分かっていなかった。だから、興味津々だった」と。

これだけ聞くと、随分辛口な評価だなと思ってしまうのですが、実はその後にこう続きます。

「しかし、彼らのデビューからだいぶ経って、僕たちリスナーも成長し進化した。シンセサイザーを始めとした電子楽器が当たり前になり、さらにコンピュータが制御する音楽すらも受け入れられるようになった。そうして初めて、YMOの楽曲が、どれほど音楽的に優れた作品だったのか、どんなに素晴らしい曲だったのかに感動したんだ」と。

つまり、40年かけて私たち、そして社会は、「シンセサイザー」という新しい楽器の衝撃を受け止め、消化し、血肉として取り込んで進化したのです。YMOサウンドの感性は、ボカロやDJシーンに受け継がれ、さらには「令和のJ-POP」にも受け継がれて今も進化し続けています。

そう考えると、ヴェルヴェット・サンダウンが仕組んだ茶番を、そしてフレロンの主張を、頭から否定するのではなく、

「ヒトとAIの共働のカタチとは?」という問いに置き換えて考えてみる価値があるのではないでしょうか。

……と、きれいにまとまったところで、このコラムも終えたかったのですが、物語は、さらに驚きの展開を迎えます。

独占インタビューの翌日、フレロンが自身のブログに、実は自分はヴェルヴェット・サンダウンとは全く無関係であり、彼らに関心を持ったメディア各社を騙して偽情報を伝えることで、ジャーナリストたちのファクトチェックが如何に甘いかを示したかっただけだ」と表明したのです。

まんまと騙されたRolling Stone誌は、大恥をかいたわけですが、事態はさらに混迷を深めます。

フレロンの発言の2日後、今度はヴェルヴェット・サンダウンがSNSの公式アカウントで、次のように表明したのです。

「人間の創造的なディレクションを基に、人工知能の支援を受けて作曲、ボーカル、ビジュアル化が行われた合成音楽プロジェクトである」

「一連の行動は、著作権やアイデンティティ、そしてAI時代における音楽の未来の境界線を問い直す、継続的な芸術的挑発である」

「すべてのキャラクター、ストーリー、音楽、声、歌詞は、AIツールを創造的な道具として用いることで生まれたオリジナル作品である」

「人間でもなく、機械でもない。ヴェルヴェット・サンダウンは、その中間にあるどこかに存在している」

公式の発言を受けて、SNSや音楽配信のコメント上では、激しい賛否両論の応酬が続いています。

「誰もこんなものは求めてないが、我々が目を覚ますには必要なことだったのかもしれない」

「でも彼らの曲が好きなんだ。どうやって作られたかなんて気にしない」

「聴いて心地いいとしても、AI音楽なんて存在すべきじゃない。音楽を作るという行為の意味や感情が、すべて台無しになる」

など……

皆さんは、この物語から何を感じ、どう考えますか?

最後に、ヴェルヴェット・サンダウンの「代表曲」と共に、とある小説に出てくる印象的な一文で締めくくりたいと思います。

「本物とそれとまったく同じ、区別もつかないような偽物と、どちらの方が価値があるか──偽物の方が圧倒的に価値がある。そこに本物になろうという意志があるだけ、偽物の方が本物よりも本物だ。」

The Velvet Sundown - Dust on the Wind

https://youtu.be/BzX1YFZW0jc?si=2EMoYWZlI3TONzsL

[1] Rolling Stone誌「AI ‘Band’ the Velvet Sundown Officially Confirm They’re AI — and a ‘Provocation’」

https://www.rollingstone.com/music/music-features/ai-band-the-velvet-sundown-confirm-ai-1235379354/

[2] Rolling Stone誌「‘Spokesperson’ for AI ‘Band’ Velvet Sundown Now Says He Is an Imposter」

https://www.rollingstone.com/music/music-features/velvet-sundown-ai-band-suno-1235377652/

製品についてのお問い合わせやご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

本サイトのお問い合わせフォームならびにお電話にて受け付けております。